RECHERCHE D’AGRÉGATION POUR UNE STRUCTURE URBAINE

Massimo Pica Ciamarra / Riccardo Dalisi

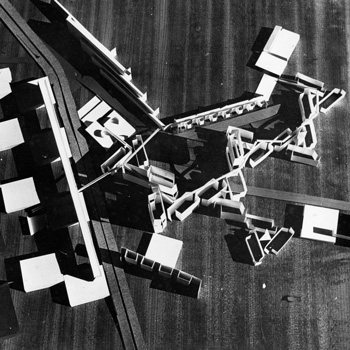

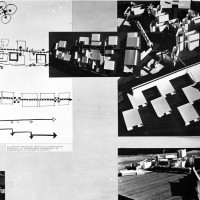

extrait du tableau 1

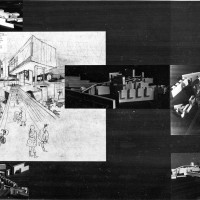

Ces tableaux documentent la phase actuelle d’une recherche visant à reconstruire un langage pour une conception urbaine, en partant des normes de construction actuelles et en clarifiant certaines valeurs des agrégations urbaines : association, identification et mobilité.

L’objectif est d’obtenir une structure urbaine intégrée par le biais d’un processus qui assure sa « croissance contrôlée ».

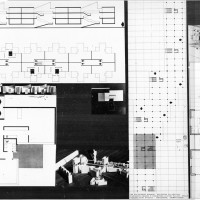

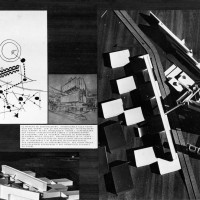

L’approche des unités modulaires (cellules) permet des articulations morphologiques qui dépassent le concept de bâtiment et dissolvent avec lui la typologie dans des « systèmes d’agrégation ». En d’autres termes, il ne s’agit plus d’éléments identifiables et autonomes en séquences continues ou interrompues, mais de propositions d’organismes complexes tendant surtout à clarifier de nouvelles hypothèses de relations entre ces éléments, tout en évitant le danger d’une monotonie atypique dérivant de l’indifférenciation modulaire. Les agrégations conservent suffisamment de variation et de caractère dans les différents domaines d’association et dans leurs relations avec les agrégations productives et infrastructurelles.

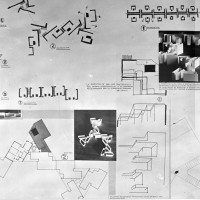

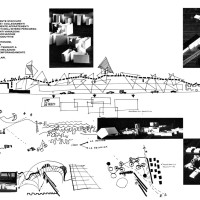

Le chemin piétonnier au sommet, continuellement relié au sol par les escaliers et les ascenseurs des bâtiments, récupère une possibilité d’interprétation des toits, c’est-à-dire qu’il suggère une possibilité d’articulation des complexes selon des schémas libres qui déterminent un paysage urbain stimulant dans lequel la nécessité d’une dimension piétonnière parfaitement autonome est garantie, en soumettant toutes les autres « dimensions » de l’environnement, en ignorant délibérément les aspects négatifs de la machine. Le « chemin » aide à clarifier les différents niveaux d’association, et tous les équipements urbains sont regroupés autour de lui : la maison, les maisons, la rue, les bureaux, l’école, les agrégations productives, etc. En réutilisant diversement les toits (et leurs possibilités de développement), il désavoue les éléments infrastructurels qu’une vision analytique identifie dans la ville comme des éléments autonomes ou renvoie à des plaques supplémentaires (et donc avulsées), c’est-à-dire à des structures spécialement placées.

Les structures modulaires conçues permettent, grâce à une différenciation proportionnelle, de créer des éléments aux contenus différents, des équipements collectifs, des hôtels, des bibliothèques, etc. qui sont à la fois formellement intégrés et distincts. La création de « pics », de crêtes et d’accentuations indispensables à un paysage urbain façonné par l’homme.

Le système d’agrégation, vérifiable à différentes étapes dans le temps, avec ses possibilités de variation à l’intérieur d’une modularité, tend à configurer une forme qui est continuellement finie et continuellement en développement, avec l’intention précise de réinsérer des éléments de la réalité. Les projeter dans un nouveau contexte, à travers un enrichissement progressif des contenus et des éléments d’infrastructure, pour atteindre un optimum total en termes d’articulations fonctionnelles et de significations formelles et humaines.

Le raisonnement se reflète dans les structures routières qui, à partir du caractère habituel des schémas de départ, laissent entrevoir un renforcement ultérieur lié en outre aux nouvelles agrégations productives présentes dans la phase finale.